転職活動で求人を見るときに「年間休日数(1年間の休日数)がどのくらいあるのか?」は気になりますよね。

求人を見ると「年間休日125日」とか「年間休日110日」など書かれているものを見かけますが。

その休日の内訳はどうなっているのかを説明します。

志望先の企業を選ぶ際の参考にしてください。

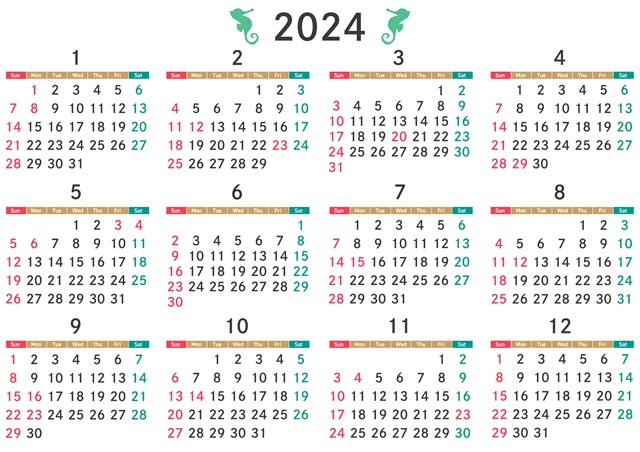

2024年の年間休日の内訳を調べてみた

2024年の年間休日数を調べてみましょう。

会社が休みになる休日は基本的に、

日曜日

祝日(ゴールデンウィークなど)

年末年始休暇(お正月休み)

夏季休暇(お盆休み)

です。

有給休暇は年間休日には含まれません。

2024年の年間休日は下のようになります。

・日曜日 52日

・祝日 16日

・年末年始休暇 1月2日(火)3日(水)12月30日(月)31日(火)の計4日

・夏季休暇 8月13日(火)~16日(金)の計4日

となります(年末年始・夏季休暇は会社によって違いはあります)。

ちなみに2024年は土曜日と重複する祝日は、5月4日(土)11月23日(土)の2日あります。

土曜日は全部で52日ありますが、そのうち祝日と重複する2日分を差し引いて、土曜日は50日として計算します。

2024年の年間休日数

2024年の年間休日数を計算してみます。

これらすべてが休日だとすると、

土曜日(50日)+日曜日(52日)+祝日(16日)+年末年始休暇(4日)+夏季休暇(4日)

合計は50+52+16+4+4=126

2024年の年間休日は126日になります。

できればこれだけ休日があるのが理想ですよね。

ちなみに昨年の2023年は年間休日数が123日でした。

年間休日120日ぐらいの場合

上で紹介した123日以外の、年間休日120日ぐらいになる内訳は、

「夏季休暇」はなく出勤

この場合の年間休日は122日になります。

土曜日(50日)+日曜日(52日)+祝日(16日)+年末年始休暇(4日)

50+52+16+4=122日

年間休日は夏季休暇なしの、ほぼカレンダー通りという企業もありますよね。

夏季休暇なしでも120日以上になります。

「土曜日」は2ヶ月に1度の出勤(年間計6日)がある

この場合の年間休日は120日になります。

土曜日(50-6=44)+日曜日(52日)+祝日(16日)+年末年始休暇(4日)+夏季休暇(4日)

44+52+16+4+4=120日

年に数日だけ土曜日出勤がある(週休2日制)という会社も多いのではないでしょうか。

「年末年始休暇」「夏季休暇」はなく出勤

この場合の年間休日は118日になります。

土曜日(50日)+日曜日(52日)+祝日(16日)

50+52+16=118日

土曜日と日曜日と祝日は休みで、年末年始は元日のみ休み。

年末年始休暇と夏季休暇はなしでも年間休日は120日近くになります。

このようなパターンもあります。

優良企業と呼ばれるところは、だいたい年間休日数は120日以上あると思います。

今は働き方改革や人手不足によって年間休日数も見直されてきています。

また転職サイトで「年間休日130日以上」で検索するとヒットする企業数も多くなっています。

ただ「年間休日が130日以上」という企業の中には、「有給休暇」も年間休日に含めている企業もあるようです。

本来は有給休暇は年間休日には含みません。

年間休日の内訳はよく確かめておきたいですね。

年間休日110日の場合

年間休日110日の内訳は、

「夏季休暇」はなく出勤

「土曜日」は月1回の出勤がある

この場合の年間休日は110日になります。

土曜日は月1回の出勤があるとすると、1年で12回の出勤となります。

土曜日(50-12=38日)+日曜日(52日)+祝日(16日)+年末年始休暇(4日)

38+52+16+4=110日

月1回の土曜日出勤がある週休2日制で、夏季休暇だけなしだとこのようになります。

「祝日」「夏季休暇」はなく出勤

この場合の年間休日は109日になります。

土曜日(52日)+日曜日(52日)+元日(1日)+年末年始休暇(4日)

50+52+1+4=109日

完全週休2日制で年末年始と元日は休み、祝日休みなしと夏季休暇なしだと年間休日が109日になります。

年間休日105日の場合

また年間休日105日の求人も見かけます。

この内訳は、

「祝日」「年末年始休暇」「夏季休暇」はなく出勤

この場合の年間休日は105日になります。

土曜日(52日)+日曜日(52日)+元日(1日)

49+53+1=105日

となります。

土日休みの完全週休2日制ですが、祝日休みなしと年末年始休暇なしと夏季休暇なしだと年間休日も少なくなります。

年間休日97日の場合

年間休日97日の内訳は、

「夏季休暇」はなく出勤

「土曜日」は隔週で休み

この場合の年間休日は97日になります。

土曜日(50/2=25日)+日曜日(52日)+祝日(16日)+年末年始休暇(4日)

25+52+16+4=97日

となります。

隔週というのは「出勤→休日→出勤→休日→出勤」というように、出勤と休日が交互になる場合です。

ただし、土曜日は隔週休みと言っても、「月に2日の土曜休みが固定」となると、土曜日休みは12×2=24となります。

この場合は、月をまたいで土曜出勤が連続する週もあり、年間の土曜日休みは24日になります。

この時の年間休日は、

24+52+16+4=96日

となりますので、隔週という場合は内訳も聞いておきたいですね。

年間休日88日の場合

年間休日88日の内訳は、

「土曜日」は月1日のみ休み

この場合の年間休日は88日になります。

土曜日(12日)+日曜日(52日)+祝日(16日)+年末年始休暇(4日)+夏季休暇(4日)

12+52+16+4+4=88

月に1日の土曜休みがある週休2日の場合は、年間休日88日になります。

「祝日」は出勤

「土曜日」は隔週で休み

この場合の年間休日は86日になります。

土曜日(50/2=25日)+日曜日(52日)+元日(1日)+年末年始休暇(4日)+夏季休暇(4日)

25+52+1+4+4=86

土曜日は隔週休みで祝日休みなしだと、このぐらいの年間休日になります。

ここまで紹介してきましたが、会社によって休日スケジュールも変わってきますので、おおよその目安にしてください。

企業規模別の年間休日総数

厚生労働省の調査によると、令和4年(2022年)の1年間の年間休日総数の1企業平均は 110.7日です。

下の表は企業規模別の年間休日数です。

| 年間休日数120~129日 | 1企業平均年間休日数 | |

| 平均 | 110.7日 | |

| 1,000人以上 | 53.0% | 116.3日 |

| 300~999人 | 50.9% | 115.7日 |

| 100~299人 | 36.2% | 111.6日 |

| 30~99人 | 28.9% | 109.8日 |

上の表からもわかるように、「企業規模が大きいほど年間休日数が増える」という傾向にあります。

1,000人以上の規模の企業は、平均年間休日数が116.3日あります。

規模の大きい大手企業は平均年間休日数が多く、企業の規模が小さくなると平均年間休日数は少なくなっていきます。

また理想的な年間休日数120~129日の割合も抜き出してみました。

1,000人以上の規模の企業の年間休日数120~129日の割合は53.0%です。

300~999人の規模の企業でも、年間休日数120~129日は50.9%とそこそこいいですね。

ただ企業規模が299人以下になると、年間休日数120~129日の割合が36.2%とぐっと下がります。

やはり企業規模が小さくなると、年間休日数は少なくなります。

今後は人手不足や働き方改革によって職場環境も変わってきています。

どの業種でも年間休日が増えていくと思います。

仕事探しで求人を見る時は、「年間休日がどのくらいあってどの時期に休みが取れるのか?」「休日出勤があるのか?」などもしっかり確認しておきたいですね。

コメント