転職活動で求人に応募するため、市販の履歴書を購入して記入する項目を見てみると、

「履歴書に印鑑を押す欄がない!」と気づく方もいると思います。

「以前は履歴書に印鑑を押す欄があったはずだけど…」と思いだす方もいるでしょう。

「印鑑を押す押印欄はないけど、それでも履歴書には印鑑は必要だよね」

と思って、とりあえず氏名の横の余白に自分の印鑑を押す律儀な方もいらっしゃいます。

今は履歴書に印鑑を押す欄がない履歴書が多くなりましたが、それでも印鑑は必要なのか?を説明していきます。

今は「押印欄なし」の履歴書が一般的です

結論から申し上げますと、印鑑を押す欄がない履歴書は、印鑑を押す必要はありません。

コンビニや書店などで購入した履歴書やパソコンで履歴書を作成したときも、押印欄がなければ印鑑はいりません。

印鑑を押したくなければ、押印欄のない履歴書を選んで記入しましょう。

今は押印欄がない履歴書が一般的です。

就職・転職活動でも押印欄のない履歴書で問題なく採用されます。

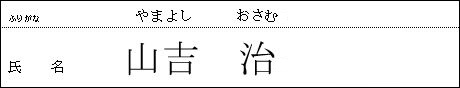

下の図のように、履歴書の氏名欄の自分の氏名の横に印鑑を押す必要もありません。

履歴書の氏名欄は下のように自分の氏名だけ書いておけばOKです。

ただ、中には「印」と書かれた押印欄がある履歴書もあります。

その場合には印鑑を押しておきましょう。

履歴書に印鑑を押す場所がない理由

平成9年(1997年)に総務庁で閣議決定された「押印見直しガイドライン」によって、押印の在り方を見直したり廃止されるようになりました。

この「 押印見直しガイドライン」の記述の一部を引用すると、

押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないものは廃止し、記名のみでよいこととする。

(注)次の文書は、上記に該当すると思われる。

・履歴書、住所変更届、廃業届等で、単に事実・状況を把握することのみを目的としているもの

とあります。

ちょっとむずかしい文章ですが、簡単に言うと、

「履歴書に印鑑を押す意味がなくなったので、印鑑は押さなくていいですよ」

ということです。

このような総務庁からの押印の見直しがあったため、現在のJIS規格の履歴書には押印欄はほとんどなくなりました。

ですので履歴書に押印する必要はありません。

履歴書だけでなく、職務経歴書や添え状の自分の名前の横に印鑑を押す必要はありません。

以前は「この履歴書は間違いなく本人が書きました」という誓約の意味を込めて印鑑を押していたのです。

しかし時代も変化し、押印を求める必要性や意味がなくなったため、廃止となったのです。

実際に銀行などで「印鑑がないから書類が提出できない」とか「印鑑を忘れたから、わざわざ家まで取りに帰った」という経験した方も多いと思います。

そんなよけいな手間をかけずに簡単に手続きができるようになってきたのですね。

履歴書の「印」の欄には印鑑を押す

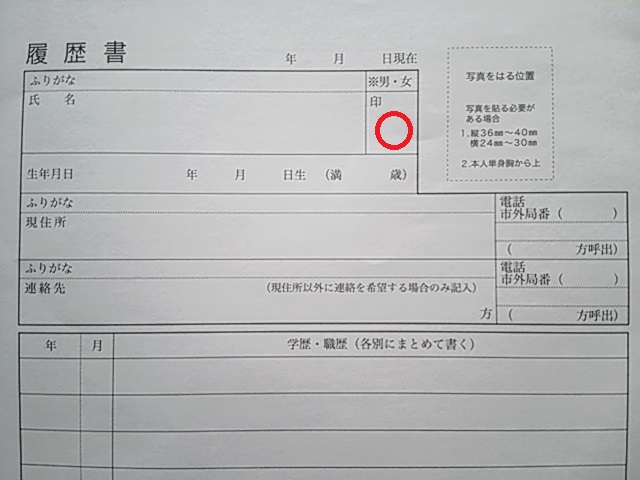

実は、市販のJIS規格の履歴書の中にも、押印欄がある履歴書があります。

下のような履歴書ですね。

上の赤丸の「印」とある押印欄には印鑑を押すことになります。

この場合は、忘れずに印鑑を押しておきましょう。

国から「 押印見直しガイドライン」があったとしても、それは強制というわけではないようです。

履歴書を作っているメーカーによっては、上のような押印欄のある履歴書も売っています。

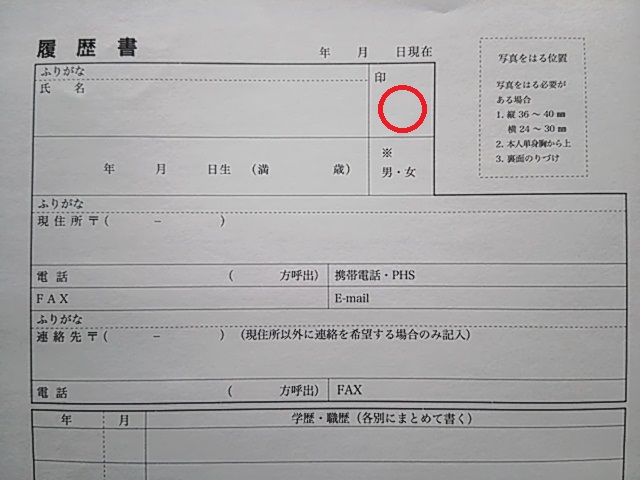

また氏名の欄に下の図のような「印」と書かれた押印欄がある履歴書もときどき見かけます。

そのときは忘れないように、必ず印の上に印鑑を押しておきましょう。

履歴書に押印欄があるのに印鑑を押しておかないと、企業の採用担当者からは「なぜここに印鑑を押してないの?」と突っ込まれますので気をつけましょう。

以上になりますが、履歴書を作成する際の参考にしてください。

コメント